01 研究室简介

流域水循环模拟与调控研究室成立于2003年3月,隶属于中国水利水电科学研究院水资源研究所。研究室现有科研人员7名,其中国家级创新领军人才1名,二级正高级工程师1名,三级正高级工程师2名,四级正高级工程师2名,高级工程师1名,助理工程师1名,博士研究生8名,硕士研究生12名。

研究室围绕新时代水利高质量发展四项能力、六条路径,以“流域水循环模拟与调控”为核心,主攻4个研究方向:

* 流域水循环及伴生过程机理与模拟

* 水循环模型软件与数字孪生流域

* 极端条件下水循环模拟与调控

* 流域水资源水环境水生态综合治理

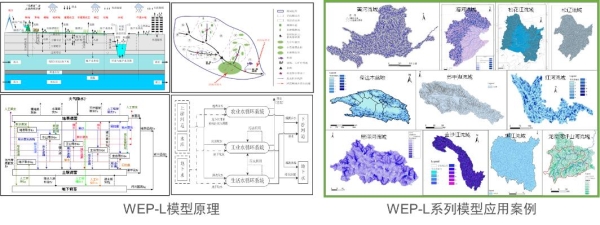

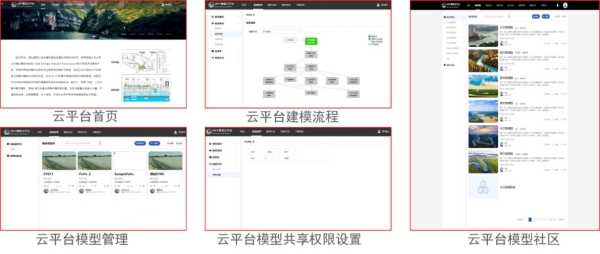

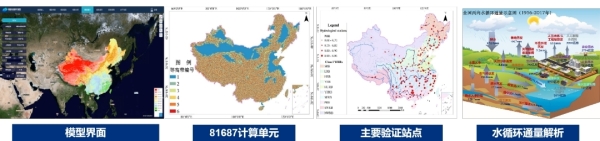

二十余年来,流域水循环模拟与调控研究室已承担和完成了百余项国家和地方重大科研项目,涉及水文学、水资源学、环境科学与工程、生态学、信息学、系统科学等众多领域。在王浩院士等专家指导下,通过参与和主持国家重点研发计划、科技重大专项、科技支撑计划、973计划和自然科学基金项目等一系列重大科学任务,提出了流域二元水循环理论、流域水质水量联合调控理论与方法、流域综合治理理论与方法,研发了流域二元水循环模型WEP及冰川、冻土、水沙、水污染、生态等系列模型,开发了具有自主知识产权的流域二元水循环模型软件WEPsoft和云平台WEP-Cloud,成果被国家及地方水利、生态环境、林业等部门采纳,有力支撑了最严格水资源管理、河(湖)长制、水污染防治、生态文明建设、黄河流域生态保护与高质量发展、长江大保护等重大国家政策与战略,在水资源管理、水资源节约、水资源保护、生态环境改善、水文化传承等方面产生重要的经济、社会和生态效益。

截至2025年4月,研究室获得国家科技进步一等奖1项、二等奖1项,国家优质工程奖1项,省部级科技进步一等奖9项、优质工程及勘察设计一等奖3项,发表学术论文400余篇,出版专著20余部,取得发明专利80余项,软件著作权40余项。

02 研究室负责人简介

周祖昊,博士,二级正高级工程师、博士生导师、室主任。毕业于武汉大学水利水电工程专业,中组部、团中央第12批“博士服务团”成员,国家级科技创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、中央国家机关青年“创新奖”、中国知网TOP1%高被引学者等称号获得者。主要研究方向为流域水循环及伴生过程模拟、流域综合调控、数字孪生流域等,作为负责人主持国家重点研发计划项目1项,主持其他国家级项目/课题9项。获得国家科技进步一等奖1项、二等奖1项,省部级科技进步一等奖4项,其他科技奖励13项。发表学术论文270余篇,其中SCI/EI检索90余篇,主持编写专著8部,取得发明专利60余项,软件著作权40余项。

03 研究室成员简介

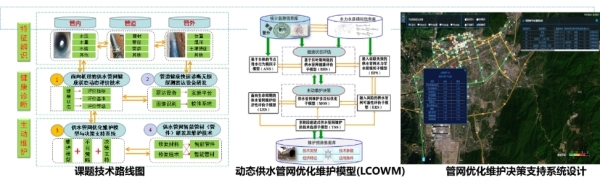

褚俊英,博士,正高级工程师。毕业于清华大学环境科学与工程专业,主要研究方向为复杂环境系统分析、流域综合治理优化调控、城市节水与水量水质模拟。作为负责人或技术骨干承担国家级、省部级科研项目60余项,在流域综合治理技术经济优选、环境影响评价与水资源保护规划、城市给排水系统模拟、节水制度设计与规划、河湖水系生态流量过程分析等方面取得多项科研成果。发表学术论文80余篇,参与撰写专著20部,取得发明专利20余项,软件著作权7项。成果获大禹水利科技进步一等奖3项、山西省和广西自治区科技进步一等奖各1项, 中国土木工程詹天佑奖1项。

严子奇,博士,正高级工程师。毕业于中科院地理科学与资源研究所,主要从事流域水循环模拟、水资源评价、干旱条件下水循环响应与调控等领域研究。主持或参加国家重点研发计划项目、自然科学基金重点项目、创新群体基金项目、面上基金、中国工程院重大咨询项目等国家 级、省部级重点科研项目60余项,在水文模拟及其不确定性、多系统干旱风险分析、面向生态的流域水系统调度技术等方面取得一系列创新成果。获省部级一等奖1项,三等奖2项。在国内外知名期刊上发表论文50余篇,其中SCI/EI论文20余篇,参编专著8部,取得发明专利30余项。

刘佳嘉,博士,正高级工程师。毕业于中国水利水电科学研究院,主要研究方向为分布式水文模型开发构建、流域水资源演变规律研究及归因分析、流域水循环伴生过程模拟与综合调控、流域数字孪生等。作为技术负责和主要参加人员,参与国家级、省部级项目30余项。获省部级一等奖1项,二等奖1项。发表学术论文80余篇,其中SCI/EI检索论文30余篇,参与出版专著10余部;取得发明专利50余项,软件著作权30余项。

刘佳嘉,博士,正高级工程师。毕业于中国水利水电科学研究院,主要研究方向为分布式水文模型开发构建、流域水资源演变规律研究及归因分析、流域水循环伴生过程模拟与综合调控、流域数字孪生等。作为技术负责和主要参加人员,参与国家级、省部级项目30余项。获省部级一等奖1项,二等奖1项。发表学术论文80余篇,其中SCI/EI检索论文30余篇,参与出版专著10余部;取得发明专利50余项,软件著作权30余项。

王坤,博士,高级工程师。毕业于中国科学院生态环境研究中心,主要从事全球水循环模拟及生态水文效应评价研究。迄今共参与国家和地方科研、生产项目40余项,包括国家重点研发计划项目“北方风沙带水土协调与功能提升技术”、“特大干旱精准诊断与应急水源智慧调度技术装备”、国家自然科学基金“黄河流域水沙-生态系统的协同机制及调控”、中国工程院战略研究与咨询项目“面向生态的滇中引水工程外部效益提升策略研究”等。参与撰写专著4部,发表论文40余篇,其中SCI检索20余篇。取得国际和国内发明专利10余项,省部级科技奖励3项。

于新哲,硕士,助理工程师。毕业于美国南加州大学,主要研究方向为流域水循环模拟、污染物扩散迁移模拟等。作为主要参加人员,参加国家级科研项目2项。发表SCI/EI检索论文1篇,取得发明专利1项。

董佳爽,科研财务助理。负责“流域水循环模拟与调控”研究室财务管理、科研项目合同申请、签订、资料归档等工作,以及科室其他日常工作。

04 研究成果

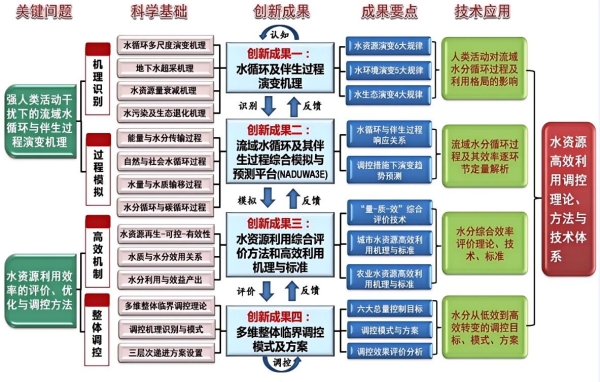

流域水循环演变机理与水资源高效利用

国家重点基础发展计划(973)项目,获国家科技进步一等奖。项目针对本世纪初海河流域“有河皆干、有水皆污、地下水漏斗遍布、生态环境普遍恶化”的问题,以流域“自然-社会”二元水循环演变机理为基础,构建了流域水循环各环节的效率解析工具,形成了水资源“数量-质量-效率”三位一体的评价管理技术,提出了水分利用从低效到高效转化、水资源-水环境-水生态多维临界调控的方法和实现途径。项目成果引起了国际广泛关注,国际水文十年IHD将变化中的“自然-社会”水循环定为2013~2022年的唯一发展方向,提升了我国水科学研究的国际地位。

共发表论文633篇,其中SCI收录167篇、他引910次,EI收录158篇,出版专著26部。项目骨干多人次获得国际重要学术奖励,包括ICID国际节水技术杰出贡献奖,英国女王奖;入选工程院院士1名,全国杰出专业技术人才1名,国际学术组织领导和国家人才工程专家多名。

黄河流域水资源演变规律与二元演化模型

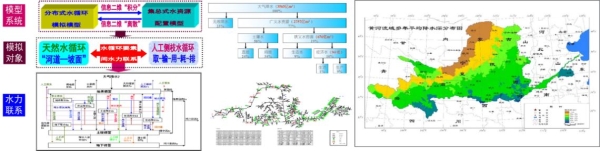

国家重点基础发展计划(973)课题,获大禹水利科技一等奖、国家科技进步二等奖。项目针对上世纪末黄河流域水资源衰减、黄河干流长期断流问题,主要提出了三大原创成果,即构建了流域水资源二元演化模型,为大流域水资源评价提供了新型定量工具;提出了流域水资源全口径层次化动态评价方法,实现流域水资源的历史量、现状量和未来量的一体化评价,克服了传统“还原”和“还现”评价的方法缺陷;以先进的全流域分布式水资源演化模型为工具,科学揭了示人类活动影响下的黄河水资源演变规律,以及不同人类活动的水资源次生效应。

本课题研究过程中,共公开发表论文124篇,其中SCI检索11篇,EI检索 37 篇,出版专著 8 部,编撰图集 1 册。

寒区水质水量联合调控关键技术及应用

受国家水体污染控制与治理科技重大专项课题、国家科技支撑计划课题、国家自然科学基金项目等资助,获得2021年度大禹水利科技进步奖一等奖。

全球寒区约占全球陆地面积的25%,我国寒区面积约占我国陆地面积的43%,其中东北地区是中国重要的粮食基地、重工业基地,在全国寒区中是受人类活动影响最大的区域。针对经济社会高速发展背景下,本世纪初东北地区出现的水环境恶化、水资源不足和污染突发事件高风险问题,以松花江流域为靶区,研究提出了3项创新性成果:

(1)揭示寒区大尺度流域水循环及污染迁移转化规律。明晰了土壤冻融过程中水-热污染迁移转化和冰封期河流污染迁移转化机制,实现了对于冰封期极低流量过程、农灌期和汛期面源污染过程、常规与特征污染物迁移转化过程的精细模拟。

(2)提出基于水功能区达标的寒区水质水量联合调控技术。将污染减排与增加水环境容量结合,创建了寒区水质水量联合调控机制;研发了寒区农田面源污染全过程、全通量水质水量联合调控技术体系。

(3)提出面向水污染突发事件的寒区流域多级防控与应急调度技术。实现了寒区水污染突发事件多源风险识别与评价、全过程多级防控、水文水动力耦合模拟与多工程应急调度、辅助决策与三维仿真等关键技术系统性融合。

成果在松辽流域、黄河流域、西藏等寒冷地区开展了近十年的应用,为最严格水资源管理、水资源保护,水生态修复、河(湖)长制等工作提供了技术支持2019-2020年累计取得经济效益14.57亿元。

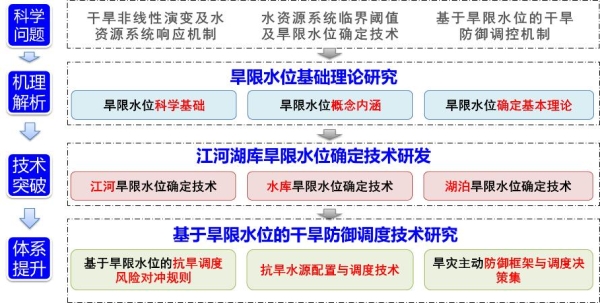

江河湖库旱限水位确定及应用关键技术

干旱灾害是我国主要自然灾害之一。由于对干旱形成发展及水资源系统应急响应机制缺乏深入认识,没有形成干旱预警指标和调控应对技术体系,水文报旱、旱情预警、抗旱会商、应急响应、水量调度等抗旱应急管理工作存在抗旱指挥决策时机把握不准或应急响应过度的现象。本项目以干旱风险预警调控为核心,深入研究旱限水位的理论基础、确定技术以及干旱防御调度技术,率先形成了一套江河湖库旱限水位确定及应用关键技术。主要创新点如下:

(1)基于水资源系统应急调控的旱限水位基础理论

揭示了干旱事件形成演化的非线性规律,识别了干旱期水资源系统由常态调控向应急调控转变的旱情转换阈值,提出了复杂水系统抗旱配置理论。明确了江河湖库旱限水位的概念内涵及其分级、分期属性。揭示了干旱期水资源调控目标从“集中式破坏”向“宽浅式破坏”转变的机理,提出了基于对冲理论和临界调控理论的旱限水位确定基本理论。

(2)面向干旱主动防控的江河湖库旱限水位确定技术体系

以干旱防控分级、旱情预警分期为统一框架,建立江河湖库旱限水位确定成套技术体系,包括面向流域水系关键断面逐级预警的江河断面旱限水位确定技术、基于干旱情景下供水风险对冲规则的水库旱限水位确定及适用性四象限解析技术,以及维持湖泊生态系统稳定和湖区分层用水的湖泊湿地旱限水位确定技术。

(3)基于旱灾风险和旱限水位的干旱防御调度技术

建立了以旱限水位为核心、应对旱灾风险演化的抗旱调度风险对冲规则。提出了旱限水位启用技术、兼顾公平与效率的旱期多水源分层配置技术以及江河湖库联合抗旱调度技术,完善了干旱防御调度技术体系。提出了“旱情监测预报-防御决策模拟-抗旱效益评估”的干旱主动防御框架及流域旱灾防御调控策略。

项目成果已被水利部纳入《江河湖库旱警水位(流量)计算方法案例》、《2022年江河湖库旱警水位(流量)测站名录》、《旱警水位(流量)管理办法》和《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》中,在国家、流域和地方等多层级的干旱防御工作中得到业务化应用,支撑了干旱“四预”措施推进和落实,在国内外产生重大影响,社会经济生态等综合效益显著,应用前景广阔。

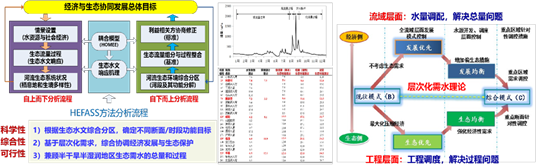

河流生态环境流量整体分析与流域综合调控关键技术

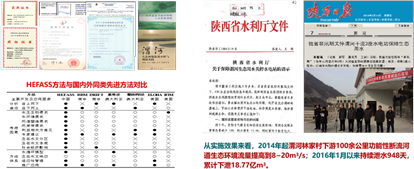

受国家自然科学基金重点项目、陕西省水利厅重点项目支持,获2018年大禹水利科技二等奖。

紧密结合当前河流生态环境流量研究关键问题与实践需求,选择人与生态用水激烈竞争的典型代表渭河作为典型研究区开展研究。

针对性地提出了半干旱半湿润地区河流多层级生态环境流量整体确定方法,确定了渭河干流26个断面,18条重点支流30个断面以基本需水为保障红线、以弹性需水为调控核心、以适宜需水为理想目标的的三级生态环境流量过程。提出了“基本、弹性和适宜”的经济用水层次化需水理论 、流域层面总量控制与工程层面过程调度的两层调控模型,解决了社会经济和生态环境之间水资源竞争-协调的总量和过程问题。基于两层调控模型,提出了层级化调控方案,进行了可达性分析,使渭河生态环境流量调控落地。

项目获2017年度中国水科院科技进步特等奖和2018大禹水利科技二等奖,出版专著5部,发表论文82篇,其中SCI检索25篇,获得软件著作权6项,发明专利申请9项、授权6项。

项目成果直接支撑了渭河生态流量指标的科学确定和有效保障。依据本成果,陕西省水利厅2014年以“壮士断腕”的决心,在非汛期关停魏家堡、杨凌等水电站,并于2016年向全省各级涉水行政主管部门印发了《陕西省基于生态流量保障的水量调度方案》(陕水资发【2016】51号)。

流域综合治理理论、关键技术及示范应用

鄱阳湖流域水生态文明评价体系与建设模式

流域分布式二元水循环模型软件(WEPsoft)

2.周祖昊,严子奇,刘佳嘉,张学成,韩振宇,王康,刘艳丽,王富强,等著.黄河流域径流变化与趋势预测.北京:科学出版社,2021年6月. ISBN:978-7-03-066784-7.

3.王浩,周祖昊,王建华,贾仰文,彭文启,黄鸪,等著.流域综合治理理论、技术与应用.北京:科学出版社,2020年5月. ISBN:978-7-03-064732-0.

4.王浩,王建华,褚俊英,桑学锋,严子奇,刘扬,等著.水资源开发利用红线控制与动态管理研究——以广西北部湾经济区为例.北京:科学出版社,2018年11月.ISBN: 978-7-03-057635-4.

5.王浩,周祖昊,贾仰文,等著.流域水质水量联合调控理论技术与应用.北京:科学出版社, 2017年11月. ISBN:978-7-03-055409-3.

6.贾仰文,安新代,王浩,等著. 黄河水资源管理关键技术研究. 北京:科学出版社,2017年6月.ISBN:978-7-03-052834-6.

7.王浩,褚俊英,栾清华,刘扬,高学睿,秦韬,等著.海河流域城市水循环模式.北京:科学出版社,2016年1月.ISBN: 978-7-03-045573-4.

8.王浩,王建华,贾仰文等编著.海河流域水循环演变机理与水资源高效利用. 北京:科学出版社, 2016年1月. ISBN:978-7-03-045633-5.

9.王浩,周祖昊,秦大庸,桑学锋,等著.基于ET的水资源与水环境综合规划.北京:科学出版社, 2013年6月. ISBN:978-7-03-037990-0.

10.贾仰文,王浩,等著.流域水循环及其伴生过程综合模拟. 北京:科学出版社, 2012年5月. ISBN: 978-7-03-032007-0

11.王浩,贾仰文,王建华,秦大庸,周祖昊,严登华.黄河流域水资源及其演变规律研究.北京:科学出版社,2010年9月. ISBN:978-7-03-024055-2.

12.贾仰文,王浩,倪广恒,杨大文,王建华,秦大庸.分布式流域水文模型原理与实践.北京:中国水利水电出版社(水科学前沿学术丛书),2005年1月. ISBN:978-7-50-842642-6.

2.Wang K, Yan D, Zhou Z, et al. A New Automatic Hydrological Station Relocation Algorithm (ASRA) for Moving Hydrological Stations Onto a Simulated Digital River Network[J]. Water Resources Research, 2024,60(5).

3.Pengxiang Wang, Zuhao Zhou*, Jiajia Liu, Chong-Yu Xu, Kang Wang, Yangli Liu, Jia Li, Yuqing Li, Yangwen Jia, and Hao Wang. Application of an improved distributed hydrological model based on the soil–gravel structure in the Niyang River basin, Qinghai–Tibet Plateau[J]. Hydrology and Earth System Science, 2023, 27(14): 2681–2701.

4.Junying Chu,Zuhao Zhou,Xiangyi Ding,Ziyang Tian. A Life Cycle Oriented Multi?objective Optimal Maintenance of Water Distribution: Model and Application. Water Resources Management.2022, 36(11):4161–4182

5.Ziqi Yan*, Zuhao Zhou, Jiajia Liu, Zhenyu Han, Ge Gao, Xintong Jiang. Ensemble projection of runoff in a large-scale basin: modeling with a global BMA approach [J]. Water Resources Research, 2020, 56, e2019WR026134.

6.Ziqi Yan*, Zuhao Zhou, Jiajia Liu, Tianfu Wen, Xuefeng Sang, Fanping Zhang. 2020. Multiobjective optimal operation of reservoirs based on water supply, power generation and the river ecosystem with a new water resource allocation model [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2020, 146(12): 05020024, 1-11

7.Wang, K., Yan, D., Qin, T., Weng, B. and Wang, H. et al. A new topological and hierarchical river coding method based on the hydrology structure. Journal of Hydrology, 2020, 580: 124243.

8.Jiajia Liu, Zuhao Zhou*, Ziqi Yan, Jiaguo Gong, Yangwen Jia, Chong-Yu Xu, Hao Wang. A new approach to separating the impacts of climate change and multiple human activities on water cycle processes based on a distributed hydrological model[J]. Journal of Hydrology, 2019, 578(11):1-13.

9.Zuhao Zhou, Yangwen Jia, Yaqin Qiu, Jiajia Liu*, Hao Wang, Chong-Yu Xu, Jia Li, Lin Liu. Simulation of dualistic hydrological processes affected by intensive human activities based on distributed hydrological model [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2018, 144(12):1-16.

10.Niu Cunwen, Jia Yangwen, Wang Hao, etc(2011),Assessment of water quality under changing climate conditions in the Haihe River Basin, China,Proceedings of IUGG2011 at Melbourne. (IAHS Publ. 348, 2011) ,Pages:165-171.

11.Yangwen Jia, Hao Wang, Zuhao Zhou, et al. Development of the WEP-L Distributed Hydrological Model and Dynamic Assessment of Water Resources in the Yellow River[J]. Journal of Hydrology, 2006(331): 606~629.

12.王浩,牛存稳,赵勇. 流域“自然-社会”二元水循环与水资源研究 [J]. 地理学报, 2023, 78 (07): 1599-1607.(2023年度中国水利水电科学研究院科技创新激励奖)

13.王浩,许新发,成静清,周祖昊,褚俊英,张静文.水资源保护利用“四水四定”:基本认知与关键技术体系[J].水资源保护,2023,39(1):1-7.(中国知网学术精要(2023年5-6月)、(2024年9-10月)高PCSI论文、高被引论文、高下载论文,第四届江苏省科技期刊优秀论文)

14.周祖昊,刘佳嘉,严子奇,王浩,贾仰文. 黄河流域天然河川径流量演变归因分析 [J]. 水科学进展, 2022, 33(1): 27-37. (2022年IF5000论文(“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文”).“中国知网学术精要(2023年5-6月)高PCSI论文、高被引论文、高下载论文”)

15.褚俊英,王浩,周祖昊,王春懿,张海萍,牛存稳. 流域综合治理方案制定的基本理论及技术框架[J],水资源保护, 2020, 36(1):18-24.(被评为2020年F5000论文(领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文))

16.严子奇*, 周祖昊, 韦瑞深, 严登华, 王坤. 基于双层滑动的水库旱限水位确定算法. 水科学进展, 2022, 33(6): 914-923

|

获奖项目 |

奖励等级 |

获奖时间 |

|

流域水循环演变机理与水资源高效利用 |

国家科学技术进步奖一等奖 |

2014 |

|

黄河流域水资源演变规律与二元演化模型 |

国家科学技术进步二等奖 |

2007 |

|

江河湖库旱限水位确定及应用关键技术 |

中国大坝工程学会科技进步奖一等奖 |

2023 |

|

坪山河干流综合整治及水质提升工程 |

第二十届中国土木工程詹天佑奖 |

2023 |

|

寒区水质水量联合调控关键技术及应用 |

大禹水利科技进步奖一等奖 |

2021 |

|

中国节水型社会建设理论技术体系及其实践应用研究 |

大禹水利科学技术进步奖一等奖 |

2013 |

|

广西北部湾经济区水循环安全调控关键技术研究与应用 |

广西省科学技术进步奖一等奖 |

2013 |

|

苦咸水高含沙水利用与能源基地水资源配置技术及示范 |

甘肃省水利科技进步一等奖 大禹水利科学技术进步奖二等奖 |

2013 |

|

海河流域水循环及其伴生过程的综合模拟及预测 |

大禹水利科学技术进步奖一等奖 |

2012 |

|

山西省水生态系统保护与修复关键技术研究及示范 |

山西省科学技术进步奖一等奖 |

2012 |

|

海河流域二元水循环模式与水资源演变机理 |

大禹水利科学技术进步奖一等奖 |

2011 |

|

黄河流域水资源演变规律与二元演化模型研究 |

大禹水利科技进步奖一等奖 |

2005 |

05 课题动态

国家重点研发计划项目:北方风沙带水土协调与功能提升技术(2024YFF1306300)

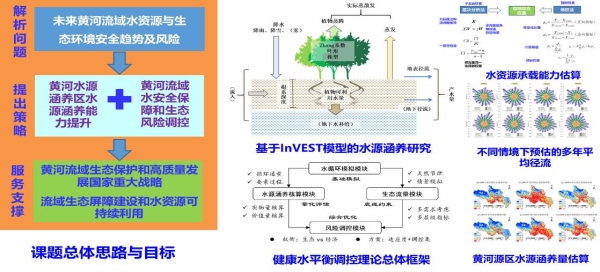

国家重点研发计划课题:流域水安全和生态环境趋势与风险综合调控(2021YFC3201105)

针对黄河水源涵养区水安全保障和生态环境风险调控的实践难题,预估未来黄河流域水资源与生态环境安全趋势及风险,提出黄河水源涵养区水源涵养能力提升、黄河流域水安全保障和生态风险调控策略,服务黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略,为流域生态屏障建设和水资源可持续利用提供支撑。

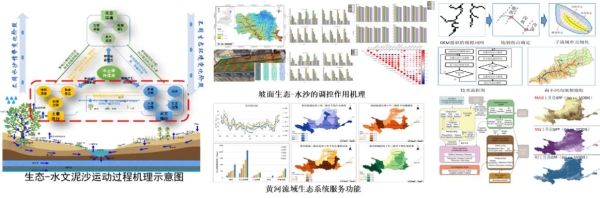

黄河联合基金课题:黄河流域水沙-生态系统的协同机制及调控(U2243601)

在黄河联合基金集成项目课题支持下,针对气候变化和人类活动影响下黄河流域水沙和生态系统演变机制不清等问题,基于黄土高原坡面生态-水沙的机理实验,提出了黄土高原塬、坡、沟不同地貌单元精细化划分技术,构建了基于地貌单元的黄土高原水沙模型,构建了覆盖黄河流域不同地理分区生态模型。

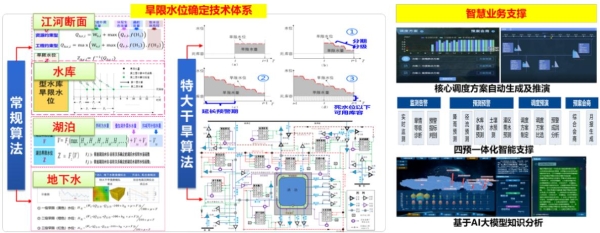

特大干旱精准诊断与应急水源智慧调度技术装备(2021YFC3000200)

针对全球变化背景下特大干旱综合应对实践难题,在十四五重点研发计划项目支持下,系统揭示特大干旱形成演变机理,创新特大干旱下供需双向极限调控机制,创建具有自主知识产权的特大干旱“监测预警-诊断评估-调控应对”成套理论技术体系和系统装备。

特大干旱条件下旱限(警)水位确定与抗旱应急智慧调度研究(2021YFC3000205)

在十四五重点研发计划项目课题支持下,以旱灾风险对冲和临界调控理论为基础,提出江河湖库和地下水旱限水位确定技术体系,构建特大干旱情景下水利工程群应急智慧调度技术及系统平台,支撑云南省楚雄州特大干旱防控和管理决策。

06 组内活动

水循环室合影

黄河源牛头碑合影

三盛公枢纽考察

07 招生信息

课题组常年招收水循环模拟与评价、水循环气候变化响应及其应对等方向的博士后、博士研究生、硕士研究生,有意者请将简

历资料发送至各位老师。

博士生导师:

周祖昊,邮箱:zhzh@iwhr.com,电话:010-68785610

硕士生导师:

褚俊英,邮箱:jchu@iwhr.com,电话:010-68785610

牛存稳,邮箱:niucw@iwhr.com,电话:010-68785606

严子奇,邮箱:yanzq@iwhr.com,电话:010-68785606