气候变化与水资源研究室于2009年成立,以响应国家目标为宗旨,围绕气候变化学科特色,深入研究水资源演变与适应对策,相关成果在长江、黄河等大江大河得到应用,为青藏高原、西北、华北等气候变化敏感区水资源治理与高效利用建言献策,为三峡工程、南水北调等大国重器提供相关技术支撑,为雄安新区建设提供多尺度气候、气象、水文服务。近年来,研究室积极布局大数据、人工智能等新质生产力应用研究,取得了一系列高新技术成果。

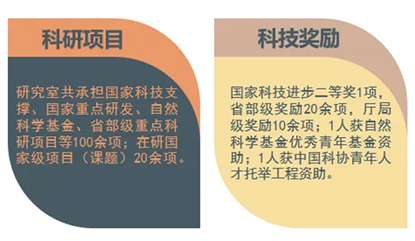

到目前为止,研究室共承担国家科技支撑、国家重点研发、自然科学基金、省部级重点科研项目等100余项。研究室现有专业技术人员11人,包括正高级工程师6人、高级工程师3人、工程师2人;在读博士后2人,博士生18人,硕士26人。

02 代表性著作及奖励[1] N Dong, et al., Model estimates of China's terrestrial water storage variation due to reservoir operation. Water Resources Research, 2022, 58 (6), e2021WR031787.

[2] N Dong, et al., Toward improved parameterizations of reservoir operation in ungauged basins: A synergistic framework coupling satellite remote sensing, hydrologic modeling, and operation schemes. Water Resources Research, 2023, 59 (3), e2022WR033026.

[3] Hao, H., Dong, N., et al., The changing hydrology of an irrigated and dammed Yangtze River: Streamflow, extremes, and lake hydrodynamics, Water Resources Research, 2024, 60(10), e2024WR037841

[4] Zhang Y, Huang W, Zhang M, et al. Atmospheric basins: identification of quasi‐independent spatial patterns in the global atmospheric hydrological cycle via a complex network approach[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2020, 125(22): e2020JD032796.

[5] 张宇, 李铁键, 李家叶, 等. 西风带和南亚季风对三江源雨季水汽输送及降水的影响[J]. 水科学进展, 2019, 30(3): 348-358.

[6] Zhang Y, Huang W, Zhong D. Major moisture pathways and their importance to rainy season precipitation over the Sanjiangyuan region of the Tibetan Plateau[J]. Journal of Climate, 2019, 32(20): 6837-6857.

[7] Qiao G C, Yang M X, Wang H. An annotated Dataset and Benchmark for Detecting Floating Debris in Inland Waters. Scientific Data, 2025, 12 385.

[8] Qiao G C, Yang M X, Wang H. A Detection Approach for Floating Debris Using Ground Images Based on Deep Learning[J]. REMOTE SENSING, 2022,14(17).

[9] Qiao G C, Yang M X, Wang H. A Water Level Measurement Approach Based on YOLOv5s[J]. SENSORS, 2022,22(10).

[10] Qiao G, Yang M, Zeng X. Monthly-scale runoff forecast model based on PSO-SVR[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022,2189(1):12016.

[11] 乔广超,杨明祥,刘琦,张洋.基于PSO-SVR-ANN的丹江口水库秋汛期月尺度径流预报模型[J].水利水电技术(中英文),2021,52(04):69-78.

[12] Baodeng Hou, Ruixiang Yang, Yuyan Zhou, Weihua Xiao, Jianhua Wang, Yong Zhao, Xuzhu Zhan, Evolution mechanisms and fundamental equations of social water cycle fluxes[J]. Hydrology Research, 2019, 50(5): 1344-1358.

[13] Jianhua Wang, Baodeng Hou, Yong Zhao, Weihua Xiao, Fan Lu, Research on Scale Demonstration Technology of Inter Basin Water Transfer Project in Agricultural Irrigation[J]. Water Resources Management, 2021, 35.

[14] Ding X W, Hou B D, Xue Y, G H Jiang. Long-Term Effects of Ecological Factors on Nonpoint Source Pollution in the Upper Reach of the Yangtze River[J]. Journal of Environmental Informatics, 2017, 30(1):17-28.

[15] Song Xinyi, Lu Fan, Wang Hao, et al. Penalized maximum likelihood estimators for the nonstationary Pearson type 3 distribution, Journal of Hydrology, 2018, 567: 579-589

[16] Lu Fan, Song Xinyi, Xiao Weihua, et al. Detecting the impact of climate and reservoirs on extreme floods using nonstationary frequency models, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2019, 34(5): 1-14

[17] Jiang Ming, Qiao Chuanyuan, Lu Fan, et al. The impact of reservoirs with seasonal flood limit water level on the frequency of downstream floods, Journal of Hydrology, 2024, 644: 132009

[18] 鲁帆,江明,蒋云钟,等. 变化环境下海河流域天然河川径流丰枯概率演变规律,水科学进展,2023,34(1):12-20

[19] 鲁帆,肖伟华,严登华,等. 非平稳时间序列极值统计模型及其在气候-水文变化研究中的应用综述,水利学报,2017,48(4):379-389

[20] Shuoyang Li, Guiyu Yang*, Hao Wang, et al. A spatial-temporal optimal allocation method of irrigation water resources considering groundwater level. Agricultural Water Management 275 (2023) 108021 https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.108021

[21] Cui Chang, Guiyu Yang*, Shuoyang Li, Hao Wang. Spatial characteristics and critical groundwater depth of soil salinization in arid artisian irrigation area of northwest China. Agricultural Water Management. http://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109196

[22] Yang Guiyu,Li Shuoyang, Wanghao, Wang Lin. Study on agricultural cultivation development layout based on the matching characteristic of water and land resources in North China Plain. Agricultural Water Management, 2022,259 107272, doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107272

[23] Yuyan Zhou, Jianhua Wang, Weihua Xiao*, Yaohuan Huang*, Heng Yang, Baodeng Hou, Yan Chen, Haitao Zhang. 2021. A Hierarchical Approach for Inland Lake Pollutant Load Allocation: A Case Study in Tangxun Lake, China. Journal of Environmental Informatics 37(1): 16-25.

[24] Jianwei Liu, Yuyan Zhou*, Fan Lu, et al. 2023. Evaluating satellite- and reanalysis-based precipitation products over the Qinghai-Tibetan Plateau in the perspective of a new error-index system. International Journal of Climatology 43(5): 2200-2219.

[25] Chuchu Zhang, Yuyan Zhou*, Fan Lu, et al. 2025. Assessing the performance and interpretability of the CNN-LSTM-Attention model for daily streamflow forecasting in typical basins of the eastern Qinghai-Tibet Plateau. Scientific Reports, 15, 82.

[26] Yuanhui Yu, Yuyan Zhou*, Weihua Xiao, et al. 2021. Impacts of climate and vegetation on actual evapotranspiration in typical arid mountainous regions using a Budyko-Based framework. Hydrology Research 52(1):212-228.

[27] Fei Xu, Yuyan Zhou, Lingling Zhao. 2022. Spatial and temporal variability in extreme precipitation in the Pearl River Basin, China from 1960 to 2018. International Journal of Climatology 42(2):797-816.

[28] Fei Xu, Lingling Zhao, Yuyan Zhou, et al. 2024. Impacts of extreme precipitation on water conservation in Beljiang River Basin, China. Journal of Hydrology, 637, 131299.

[29] 薛伟,周毓彦,刘建伟,鲁帆,侯保灯,胡莹莹,肖伟华. 基于SHAW模型的青藏高原季节冻土区土壤温湿度模拟与评估[J]. 冰川冻土,2023, 45(1): 54-66.

[30] Zhang S, Liu J, Li C, Yu F, Jing L, Wang Y, Identification of the large-area and long-duration drought and its evolutionary characteristics in Nenjiang River basin, Journal of Hydrology, 2023, 626, 130218.

[31] Wang W, Liu J, Xu B, Li C, Yu F, A WRF/WRF-Hydro coupling system with an improved structure for rainfall-runoff simulation with mixed runoff generation mechanism, Journal of Hydrology, 2022, 612, Part A, 128049.

[32] 刘昱辰, 刘佳, 刘录三, 李传哲, 王瑜, 基于LSTM实时校正的WRF-Hydro耦合径流预报, 水利学报, 2023, 54(11): 1334-1346.

[33] 刘昱辰, 刘佳, 李传哲, 王维, 田济扬, WRF-3DVAR逐小时雷达同化系统在华北地区降雨径流预报中的应用, 遥感学报, 2023, 27(7): 1590-1604.

[34] Liu J, Tian J, Yan D, Li C, Yu F, Shen F, Evaluation of Doppler radar and GTS data assimilation for NWP rainfall prediction of an extreme summer storm in Northern China: from the hydrological perspective, Hydrology and Earth System Sciences, 2018, 22, 4329-4348.

二、专著[1] 杨明祥,董宁澎,刘璇. 水库群影响下流域水文循环演变规律研究[M]. 北京:中国水利水电出版社. 2021. ISBN:9787517096580

[2] 杨明祥,等. 气候变化对黄河流域水资源的影响与对策[M].北京:中国水利水电出版社.2021.ISBN:9787517094814

[3] 杨明祥,陈靓,董宁澎,王贺佳. 京津冀地区水量、水质数据交换共享及联合调控典型应用[M]. 北京:中国水利水电出版社. 2021. ISBN:9787522600185

[4] 肖伟华,王贺佳,侯保灯,杨恒. 变化环境下三峡库区水循环演变规律与驱动机制研究[M]. 北京:科学出版社. 2025. ISBN:9787030684448

[5] 侯保灯,肖伟华,赵勇,王建华. 水资源层次化需求计算与合理配置[M]. 北京:中国水利水电出版社,2017.

[6] 侯保灯,王高旭,吴永祥,肖伟华,占许珠. 不同来水条件下用水保障程度研究[M]. 北京:中国水利水电出版社,2017.

[7] 杨贵羽、彭致功、王浩、田军仓等. 灌区水土资源均衡配置与监控评价[M]. 北京:科学出版社. 2024. ISBN:9787030777355

[8] 王浩、汪林、杨贵羽、张宝忠、吴文勇. 中国农业水资源高效利用战略研究[M]. 北京:中国农业出版社,2019. ISBN:9787109255142

[9] 杨贵羽,王浩,贾仰文,严登华著. 土壤水资源评价原理与实践[M]. 北京:科学出版社,2013. ISBN:9787030395474

[10] 刘佳,田济扬, 李传哲,于福亮, 基于空天地多源数据同化的暴雨洪水预报技术与应用科学出版社, 2019, ISBN 978-7-03-062953-1

三、奖励1、2024年度,中国大坝工程学会技术发明奖特等奖“特大水库群生态调控”

2、2024年度,大禹水利科学技术进步奖一等奖“多功能复合水网水流综合模拟与调控理论技术及应用”

3、2021年度,中国大坝工程学会科技进步奖特等奖“京津冀水系统优化调控与水网工程布局”

4、2024年度,中国生产力促进(创新发展)奖一等奖“工业基地尺度大水网规划设计国产软件首台套研发及产业化”

5、2022年度,中国生产力促进(创新发展)奖二等奖“产业集聚区工业用水分解分析技术及在区域水网建设规划中的应用”

6、2016年度,大禹水利科学技术进步奖特等奖“气候变化对旱涝灾害的影响及风险评估”

7、2015年度,中国分析测试学会科技进步二等奖“基于二元模式的水文水资源监测分析技术及应用”

8、2021年度,大禹水利科学技术进步一等奖“寒区水质水量联合调控关键技术及应用”

9、2017年度,中国分析测试协会科学技术奖一等奖“水循环过程监测分析技术集成及其在水资源调控中的应用”

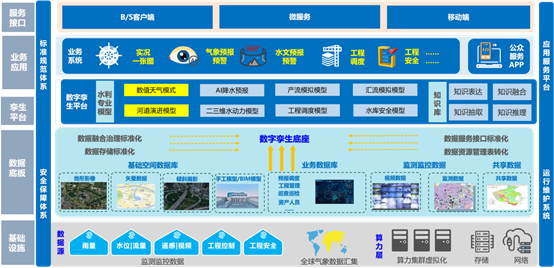

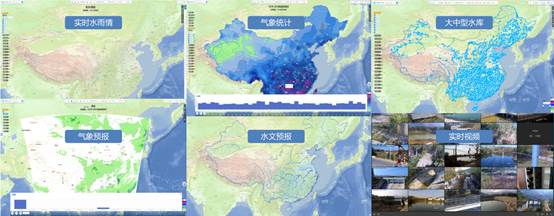

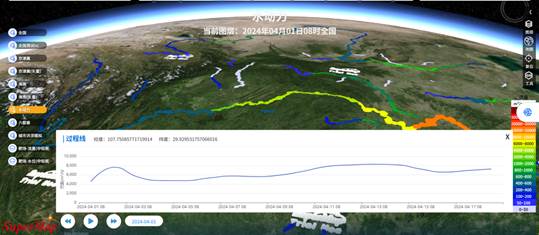

在全球气候变化背景下,及时而精准的气象水文预报服务,能够有效服务于防灾减灾、水力发电、生态治理、农业灌溉、经济规划等。对标国家大数据战略,面向“四预”体系建设需求,基于分布式数值模拟、大数据、人工智能、高性能并行计算等技术,开展中尺度数值天气预报模式、分布式水文模型、实用水文模型、水动力模型、机器学习模型、气象大模型的自主研发、升级适配、耦合改造工作,集成开发了气象水文一体化平台。

平台可提供预报区内任意网格气象水文预报信息(含集合预报),预报要素涵盖降水、气温、风速、相对湿度、气压、长波/短波辐射及径流等。中短期预见期达14天,其中,提前1天的有无雨预报精度≥95%,中雨及以上预报合格率(误差±20%以内)≥75%,80%以上的河道断面72小时预报合格率达到乙级标准。中长期预见期达6个月,支持日、旬、月等累计时段预报,满足长期趋势预测和决策需求。平台通过云架构对外提供B/S用户界面、Json微服务接口和数据库表等服务,实现高精度、长预见期的精细化气象水文一体化预报。

依托该技术开展了若干重大项目研究,包括国家自然科学基金项目“NWP模式动态参数化方案及其驱动下的径流集合预报研究”、海南省院士创新平台科研专项项目“牛路岭水库气象水文一体化预报”、雅砻江流域水电开发有限公司委托项目“雅砻江流域区间降雨径流预报方案编制及软件开发”、华能澜沧江水电股份有限公司委托项目“澜沧江流域气象水文一体化预报系统研究(一期)”、浪潮软件集团有限公司委托项目“海南省智慧水网信息平台(一期)”、塔里木河流域管理局委托项目“塔里木河流域长期水量预报研究”等,相关成果在黄河、汉江、雅砻江、澜沧江、雅鲁藏布江、塔里木河、抚河、南渡江等流域成功应用,有效提升了预报的时效性、有效性和可靠性,为流域数字化管理、智慧化模拟和精准化决策提供了有力支撑。

气象水文一体化平台构架图

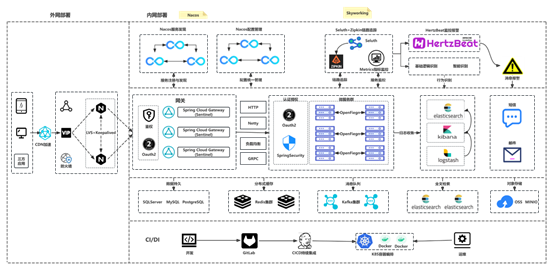

微服务技术架构

平台主要功能界面

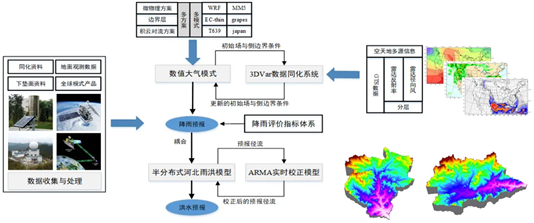

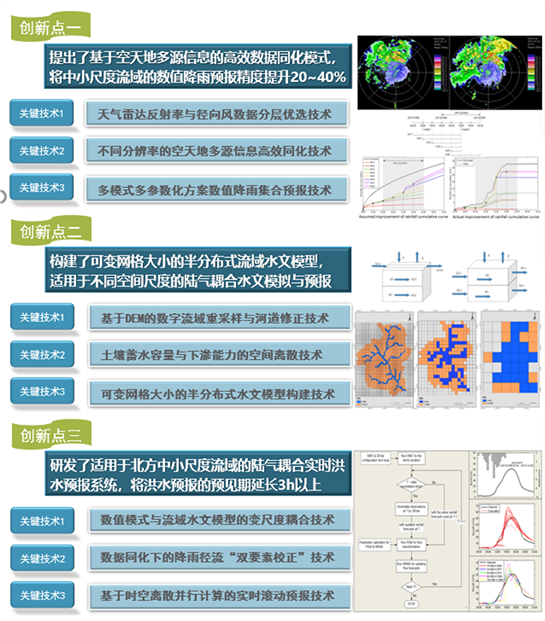

二、基于空天地多源信息同化的陆气耦合洪水预报研究与应用洪水预报是洪涝灾害防御的决策基础,然而目前我国的洪水预报多以落地雨为起点,预见期短,精度不高,无法满足防洪调度和应急避险的决策需求。为突破传统洪水预报的瓶颈,提升洪涝灾害防御能力,亟需开展以延长预报预见期为目标的关键技术研究。本研究以雄安新区上游典型流域为研究对象,以水文气象融合为切入点,采用模式驱动、信息同化、陆气耦合、数值模拟等先进技术与方法,构建了基于空天地多源信息同化的陆气耦合实时洪水预报系统,有效提高了降雨径流的预报精度,延长了洪水预报的预见期,为新时期我国北方中小尺度流域的洪水预报预警与风险应对提供了理论与技术支撑。

成果授权国家发明专利8项、实用新型专利2项,获计算机软件著作权7项,在国内外核心期刊发表论文16篇(其中SCI检索9篇,一区期刊1篇,二区期刊4篇,被引58次,他引47次),出版专著2部,两项核心技术入选水利部《先进实用技术重点推广指导目录》。成果目前已在海河流域水文气象、防汛等实际工作中得到广泛应用,破解了海河中小流域洪水预报预见期短的难题,增强了流域暴雨洪水灾害的主动应对能力,取得了显著社会经济效益。

依托国家重点研发计划课题“陆面-水文耦合模式构建与全球陆地水资源演变趋势预测”和“变化环境下三峡库区水循环演变规律与驱动机制研究”,构建了陆面水文耦合模拟计算平台。平台以地球系统模式CESM为基础框架,将陆面模式CLM4.5与汇流模块及人工取用水模块通过耦合器实现耦合,构建了具有统一物理机制的“大气-陆面-水文”耦合模型,可进行变化环境下高时空分辨率的陆面水文综合集成模拟。

长江流域陆面水文要素模拟

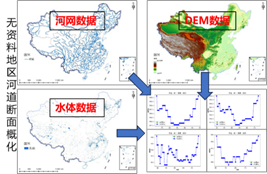

四、青藏高原水资源演变与适应性利用在第二次青藏高原综合科学考察研究专题“水资源演变与适应性利用”、国家自然科学基金青年项目、中国科协青年托举人才工程项目、中国科协科技智库青年人才计划项目、西藏自治区重点专项、青海省中央引导地方科技发展专项以及多项地方重点科技项目等的支撑下,取得了一系列基础和应用基础研究成果。一是研制了高寒高原区多圈层水循环要素综合观测技术方法,系统揭示了三江源、怒江、雅鲁藏布江等江河源区地表水、地下水资源的演变机理;二是构建了高寒高原区气候-下垫面-水文-水电-水生态环境的耦合模拟方法,评估了未来环境变化对江河源区水资源保护利用的要求和影响;三是研制了无资料地区径流预报预测和工程水文计算等新技术,考虑高原自然规律、生态系统保护和多功能协调发展要求,提出了趋利和避害相结合的水系统强韧性应对原理与方案。

青藏高原东北部流域水资源演变规律

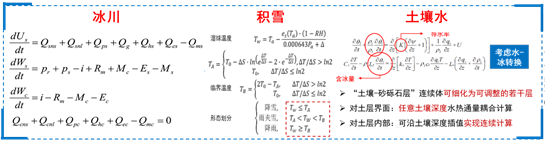

高寒高原区分布式水文模型冰冻圈模块改进原理

有关结论纳入《第四次气候变化国家评估报告》的《气候变化对重大工程的影响、风险与适应》章节,相关成果在南水北调西线工程可调水量评估、西藏自治区江河源区勘界和范围划定、青海省山区河道空间管控、金沙江流域昌都水生态保护与修复、色林错漫溢风险评估与应急处置、黄河上游梯级水电工程优化调度以及西藏自治区那曲河江达、沙丁和雅鲁藏布江下游紫霞等多座水电站的选址、规模比选、生态和修复与保护等工作中得到应用,支撑了西藏自治区那曲、沙曲、霞曲流域综合规划分别被西藏自治区人民政府、西藏自治区发展和改革委员会批复实施,研发的青海省水资源演变与适应性利用决策支持系统平台在国家青藏高原科学数据中心青海分中心投入示范应用,牵头撰写的《气候变化背景下中华水塔潜在风险的应对》被中国科协采纳通过。研制的青藏高原遥感降水产品数据多指标误差组分数据集(1979-2018)、长江上游CMIP6降水、气温、日照时长要素历史评价误差校正数据集等被国家青藏高原科学数据中心采纳使用。

有关研究结论纳入《第四次气候变化国家评估报告》

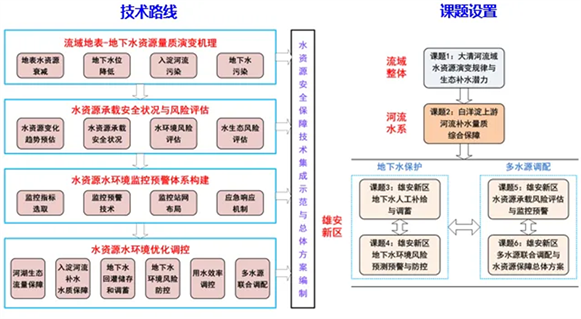

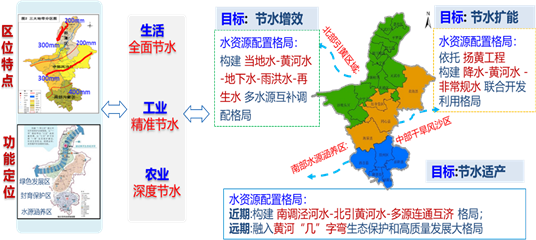

五、复杂不确定环境下多水源优化与联合调配技术依托国家重点研发计划课题“雄安新区多水源联合调配与水资源保障总体方案”(课题编号:2018YFC0406506),提出了“复杂不确定环境下多水源优化与联合调配技术”,成功入选水利部科技推广中心、水利部海河水利委员会、水利部水利水电规划设计总院、中国国际工程咨询有限公司联合发布的《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》,该技术被认定为A类(前沿领先)技术。

本技术针对区域上游来水随机化、供水水源多样化、用水需求层次化等特点,融合复杂系统、人工智能、多维监测、建模仿真、多元优化等技术,兼顾整体与局部、结合常态与应急、统筹水量与水质,构建复杂不确定环境下“多源互补-丰枯调剂-高效低耗”的区域多水源优化与联合调配模型,对区域地表水、地下水、过境来水、外调水等多种水源的存储、传输、供给、利用、损耗、排放、处理、再利用、转换等过程进行定量分析和计算,从时间、空间和用户三个层面,模拟水源到水厂(水井)再到用户的分配,提出复杂不确定环境下保障区域经济-社会-生态协调发展的水资源调配模式与方案,显著提升区域水资源承载力。

本技术在北京市、石家庄市、海河流域、黑龙江省全境及三江平原等8地进行了验证,并结合黑龙江省用水总量分配及江河流域水量控制、石家庄市水资源综合规划、临沂市水生态文明建设试点实施方案编制等3个工程项目进行了推广应用,为上述流域/区域的水资源联合调配管理提供了技术支撑,为水行政主管部门决策提供了科学依据。

承担国家重点研发计划项目“雄安新区多水源联合调配与地下水保护”,研发符合新区定位、引领城市发展的水资源安全保障技术,编制符合新区规划与管理需求的水资源安全保障总体方案,为多水源联合调配与地下水保护提供科技支撑。

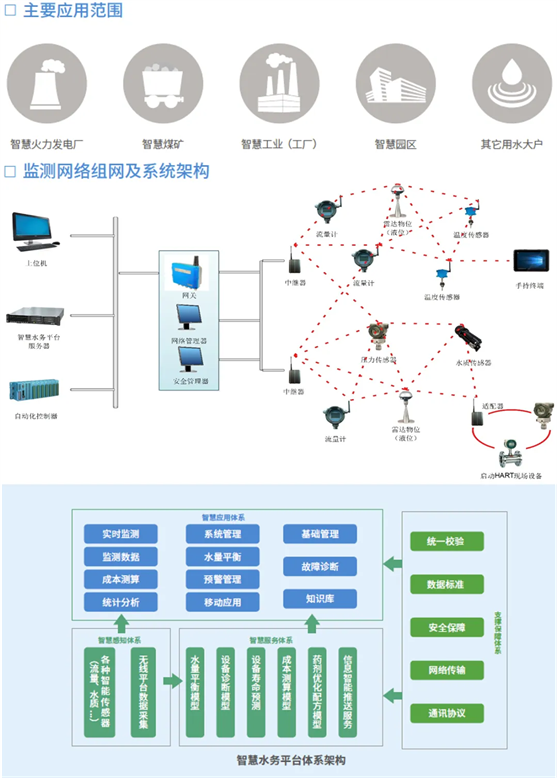

“智慧水务管理平台”是由中国水利水电科学研究院联合北京瀚禹信息科技有限公司、华北电力大学“产学研结合”,共同设计、研发并实现的涵盖“居民家庭”、“生活小区”、“商业办公楼”、“工业企业”用水情况,全面覆盖社会“供-用-耗-排”全过程的一体化智慧监测应用平台系统。

“智慧水务管理平台”以城市社会水循环“供-用-耗-排”水量水质过程为监测对象,以物联网、大数据技术为依托并利用智能传感技术,对城市居民生活区、商业区、工业区等用水单元的供水端、用水端、排水端和耗散过程实现多层级、高频次、全过程的水量水质一体化监测。通过信息和云计算技术存储并处理数据,构建数据分析模型分析并展示数据。利用水平衡、涡度相关等理论,以及水平衡动态测试计算、设备故障智能诊断与寿命预测分析等技术,并结合水利、水务与相关业务计算模型,为用户提供从数据获取、数据整编、数据运算、数据展示、模型计算、可视化、智能预警通知、统一管理等自动化处理过程,最终建立一套“智慧水务管理平台”,为用户“节水控污减排”提供智慧解决方案。

依托国家重点研发计划项目“黄河上游河套平原灌区节水控盐方法与灌排协同控制技术积产品装备研发”宁夏回族自治区重点研发重大项目“宁夏回族自治区重点研发计划重大项目—宁夏现代化生态灌区关键技术集成研究与示范”和中国工程院宁夏科技战略研究院重大咨询项目“宁夏水资源空间均衡配置与水资源高效利用研究”,围绕推进黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设,立足水循环驱动盐分运移的基本特点,联合地表水模型-土壤水模型和地下水模型,分区分类提出保障水-土-粮(食)-生(态)协同发展的控盐地下水位阈值;综合用水总量和合理地下水埋深,提出“双总量”约束下水土资源配置技术;基于“节水优先、空间均衡”理念,提出了“生活全面节水、工业精准节水、农业深度节水“为前提先行区建设的水资源配置策略;为先行区建设中践行“四水四定”提供了科技支撑。

依托国家自然科学基金项目开发了“多尺度降水水汽通道定量诊断技术”。该技术针对区域降水事件尺度多变、水汽来源和传输路径复杂等特点,融合多尺度事件识别、大气轨迹计算、聚类分析和水汽源诊断等技术,构建了“降水事件识别-轨迹处理-通道聚类-贡献量化”的完整技术体系,对区域大气中水汽的收入、传输、释放等过程进行全链条分析和定量计算,从空间和时间维度揭示不同尺度降水事件的水汽来源与通道贡献,可为区域水循环研究和极端降水事件防灾减灾提供技术支撑。

多尺度降水水汽通道定量诊断技术架构

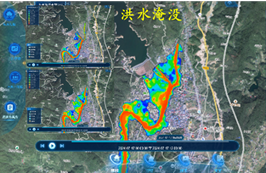

十、国家骨干水网模拟框架基于自主创新的气象水文一体化智能平台,构建国家骨干水网模拟框架,基于卫星遥感资料识别河道断面形态,解决无资料地区建模难题,结合高效数值解法与并行技术显著提升模型计算效率。将离散的断面监测数据(点)演化为连续河道(线)的水流演进过程,形成可反映干支流联动的水动力网络。这种"点-线-网"的智能演进,使得原本碎片化的监测数据转化为可实时模拟全域水流时空连续过程的数字镜像,为洪水演进模拟、水资源动态调配提供了智慧化决策支持。

为贯彻落实智慧水利体系构建与大力发展新质生产力要求,加快构建面向数字孪生水利的新型智能感知体系,围绕人工智能与水利业务深度融合,自主研发水利AI云平台(以下简称“平台”),提供从数据上传、数据标注、模型训练到模型优化与部署的一站式解决方案,对多类水利AI视觉感知模型统一集成、管理与服务化部署,体现了智能化生产工具驱动水利行业新质生产力的强大能力。

该平台基于云原生架构设计,具备良好的扩展性与可维护性,融合人工智能、大数据、3D视觉及物联网等前沿技术,集成涵盖水文要素监测、智慧巡河、水库安全监测、水利工程巡检等多个水利行业典型应用场景的AI视觉模型,用户可直接调用或基于实际需求快速定制并训练自己的人工智能模型。平台以“模型即服务(Model-as-a-Service)”为理念,支持AI模型标准化接入与灵活调度,显著提升模型开发与应用效率。通过集群式高性能计算,平台实现了大规模数据的高效处理与模型训练。同时,平台为用户提供模块化设计和操作友好的界面,大幅降低了水利从业者应用AI技术的门槛。

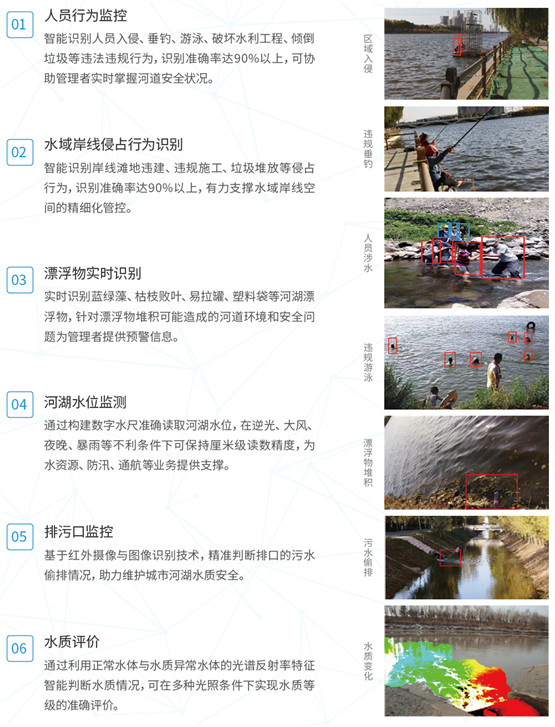

面向河长巡河智能化需求,充分借助5G通讯、人工智能、自动控制、优化调度等技术,开展视频集成、精准识别、无人驾驶等水务应用研究,建立了智慧巡河系统,可实时捕捉、自主处理各类视频图像资源,快速准确识别水域岸线发生的各类异常事件并形成标准化事件信息,智能推送事件信息至巡河员或相关责任主体,全程动态跟踪事件处置流程,实现水域岸线“全天候、无死角”智能监控,打造智慧化、精准化、高效化、数字化的“水岸一体化巡河与水域清洁”应用场景,大幅提升巡河效率。

相关研究成果在“大运河智慧巡河系统研发及示范应用”、“凉水河智慧巡河系统建设”、“南干渠排气阀井视频智能巡检”、“广东省水库安全监测监管平台建设”、“山东省邹平市数字水利建设”、“双石桥水库除险加固项目电气信息化设备采购安装及信息系统开发”等项目得到应用,涉及河湖巡查管护、水利工程安全监测与智能巡检等多个应用场景,在河湖生态环境保护、涉水事件执法监管与水利工程安全运行方面发挥了重要作用,极大提升了河湖水域岸线空间管控的精细化、智能化水平,推动了河湖长制从“有名有实”向“有能有效”转变,在推进流域区域生态保护与高质量发展方面产生了巨大的经济、社会和生态环境效益。其中,大运河智慧巡河系统入选联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心首期“数字环境下保护与促进文化多样性”示范案例。

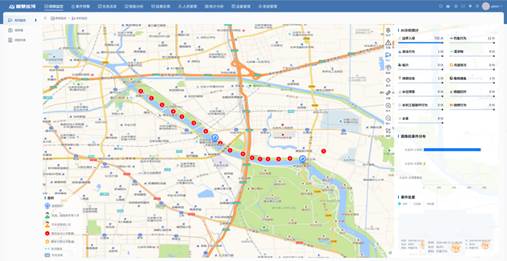

智慧巡河系统界面

技术特点

多场景识别效果

数字环境下保护与促进文化多样性案例集入选证书

04 科室负责人简介

杨明祥,男,汉族,中共党员,1986年生,清华大学水利水电工程系毕业,工学博士,正高级工程师,入选2017年中国科协青年人才托举工程。2015年7月至今就职于中国水利水电科学研究院水资源研究所,任气候变化与水资源研究室主任,从事气候变化、智慧水务、气象水文预报等方面的研究工作。

作为项目负责人或技术骨干参与完成国家863、973、自然科学基金(青年、面上)、科技支撑、重点研发计划等科研项目40余项;相关科研成果获大坝工程学会科学技术特等奖2次,大坝工程学会发明奖特等奖1次,湖北省发明奖1等奖1次,大禹水利科学技术一等奖2次,大禹水利科学技术二等奖1次,中国水利水电科学研究院科技进步特等奖2次;作为主要完成人提出的“变化环境下气象水文预报关键技术”被水利部鉴定为国际领先,相关核心技术在黄河、长江等大江大河得到了推广应用;作为项目负责人或技术骨干编制了《北京水务信息化顶层设计》、《北京城市副中心智慧水务顶层设计》等报告;作为项目负责人开发了澜沧江流域气象水文一体化预报系统、海南松涛水库预报调度一体化系统等;2017年入选中国科协青年人才托举工程;公开发表学术论文50余篇,出版专著6部,获得发明专利30余项,软件著作权20余部。

05 科室成员简介

杨贵羽,正高级工程师。2003年毕业于中国农业大学,获得土壤学博士学位。同年就职于中国水利水电科学研究院,2006年评为硕士研究生导师。兼职:中国自然资源学会资源大数据分会、资源环境承载力分会委员;中国科技产业化促进会科技成果转化专业委员会委员。

多年来,主要围绕水循环的“自然-人工”二元特性,以地球关键带的核心,从事流域/区域水循环演变机理、水土资源优化配置与水盐运移相关基础理论研究,和基于水循环机理的水—土—粮—生系统协调发展的综合调控应用基础研究。参与完成了国家973项目、国家“十五”至“十四五”国家科技攻关/国家重点研发计划等国家级项目、中国工程院、水利部等省部级项目90多项。(1)提出了“基于水循环全过程的水资源消耗效率评价理论”和水资源量质效评价方法;(2)基于耗水(ET)的水资源规划与管理的思想,并结合土壤水分的特点,提出了“寓粮于源,保粮于墒”的农业用水管理策略;(3)综合农业水资源需求与水资源分布特点,提出了应对气候变化的农业水、土资源综合调控策略。相关理论体系已在国家、流域和区域等多个层面得到了采纳应用。作为《<中国大百科全书>第三版》《水利百科全书》《第三次气候变化国家评估报告》《中国气象百科全书》等评估报告和书籍的贡献作者,出版专著2部,译著1部,参编专著13部;参编国家标准《水资源术语》《区域生态文明建设指南》2项和地方2项、团体标准1项;发表学术论文80余篇(SCI检索30余篇),获得发明专利和软件著作权30余项(国际专利2项);获得大禹水利科学技术奖4项。

鲁帆,1981年生,正高级工程师,博士,主要从事气候变化与水资源领域研究。主持国家重点研发计划课题1项、第二次青藏科考研究专题1项、国家自然科学基金2项,完成40余项国家及省部级科研项目,是《2012年中华人民共和国可持续发展国家报告》、《第三次气候变化国家评估报告》、《第四次气候变化国家评估报告》和《中国气候与生态环境演变:2021》等科学评估报告的贡献作者,参与撰写《气候变化对我国重大工程的影响与对策研究》、《气候变化对中国沿海城市工程的影响和适应对策》、《中长期径流预报技术与方法》等专著8部,发表文章100余篇,编制水利行业标准3部,获得40余项发明专利和软件著作权授权,担任《Water Resources Research》、《Journal of Hydrology》、《Catena》、《Theoretical and Applied Climatology》、《Ecological Indicators》、《水利学报》、《水科学进展》、《水力发电学报》、《气候变化研究进展》等10多个学术期刊审稿人,成果获大禹水利科学技术特等奖1项、创新团队奖1项、中国大坝工程学会科技进步特等奖1项。

刘佳,1983年生,正高级工程师,博士,留学回国人员,硕士研究生导师。国家自然科学基金委“优秀青年科学基金”获得者,入选水科院首届“五大人才计划”基础研究型人才。主要研究方向为气象水文耦合模拟与预报、气候变化对水资源的影响与应对,围绕中尺度数值大气模式与雷达卫星遥感、“空天地”多源气象水文数据同化与融合、大气—陆面过程互馈下的气象水文定量预报、气候变化影响下的全球/区域水循环模拟与调控,形成了“气象-水文-气候-社会”跨学科理论与方法研究体系。

主持参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划、科技部国际合作专项、国家水专项、工程院重大咨询课题、水利部公益行业专项等基础科研与京津冀、山东、浙江、吉林、青海、甘肃、内蒙古等省部级技术咨询项目50余项,在二元水循环过程监测模拟技术集成、极端旱涝灾害定量解析与预报预警、变化环境下水资源系统动态调控等方面取得创新成果,获省部级科技进步奖8项,其中创新团队奖1项、一等奖2项、二等奖2项,三等奖3项。出版英文专著1部、中文论著6部,发表学术论文百余篇,在国际水文与气象领域权威期刊《Water Resources Research》、《Journal of Hydrology》、《Hydrology and Earth System Sciences》、《International Journal of Climatology》等发表第一/通讯作者论文40余篇,授权第一发明人发明专利30余项。

侯保灯,男,博士,中国水利水电科学研究院正高级工程师,主要从事社会水循环过程监测与模拟调控、智慧水利与智慧水务、工业节水管理、气候变化对水资源的影响及其响应等方面的研究。作为负责人与研究骨干,先后主持或参与4项国家自然科学基金、3项国家重点研发计划项目、2项国家水专项项目、1项国家科技支撑计划项目、2项国际合作项目和20余项省部级科研项目。获得省部级科技进步特等奖、一等奖、二等奖、三等奖各1项。获得北京水力发电学会“优秀青年工程师”称号,中国水论坛2018年度十佳优秀青年论文奖,《水利发展研究》首届青年编委。目前,已发表学术论文90余篇,其中,SCI/EI检索论文30余篇;出版专著3部、参编论著(译著)3部;登记软件著作权10余项;共申请专利80余项,其中已授权发明专利30余项、实用新型专利6项。编制团体标准2部,其中1部排名第一。

周毓彦,男,博士,高级工程师,中国水利学会青年工作委员会委员,中国青年科技工作者协会会员,北京工业大学硕士研究生产业导师、中国矿业大学、河北工程大学、石家庄铁道大学校外硕士研究生导师,《应用基础与工程科学学报》《水利水运工程学报》《水利发展研究》青年编委,《第四次气候变化国家评估报告》章节主要作者。入选中国科协第九届青年托举人才计划和中国科协2022年科技智库青年人才计划,入选水利部第六批人才“组团式”援藏干部,获大禹水利科学技术进步一等奖1项、北京市杰出科普作品奖1项、水利水运工程学报2023年优秀论文奖等奖励。主要从事高寒地区水资源保护利用与风险韧性应对等方面的研究,先后承担了国家自然科学基金、中国科协人才计划、国家重点研发计划、第二次青藏高原综合科学考察研究、国家水体污染控制与治理科技重大专项以及西藏、青海、黑龙江、广西等地的重大科技与咨询项目/课题20余项,取得了系列基础和应用基础研究成果,并已在相关业务主管部门得到成功应用。发表科技论文70余篇,其中SCI论文37篇,以第一作者(通讯作者)发表科技论文22篇,出版专著/译著3部,授权发明专利10余项。

董宁澎,男,1993年生,高级工程师,2015年6月本科毕业于河海大学,2020年9月博士毕业于河海大学,全国高等学校水利类专业优秀研究生学位论文获得者。主要从事气象水文模拟与预报方面的研究工作,先后主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题等国家及省部级科研项目5项,获省部级特等奖1项、一等奖1项,在国内外权威期刊上发表论文30余篇,其中第一或通讯作者15篇(WRR 3篇);授权国家发明专利15项,参编标准3项,合著3部;作为核心骨干多次参与南水北调西线工程评估、国家森林草原火险形势会商等面向国家重大需求的咨询工作。

王贺佳,男,博士,高级工程师,2015年6月硕士毕业于太原理工大学,2020年6月博士毕业于清华大学。主要从事气象水文预报、陆面水文过程模拟、智慧水利与水利信息化、气候变化对水资源的影响及其应对等方面的研究。作为负责人与研究骨干,先后主持或参与2项国家重点研发计划课题、1项国家自然科学基金、1项国家水专项项目、1项中国工程院咨询项目及多项省部级项目和横向科研项目。获中国大坝工程学会特等奖2项;发表学术论文30余篇,其中,SCI检索论文25篇;参编论著、译著6部;登记软件著作权5项;授权发明专利13项、实用新型专利5项;参编标准5部。作为主要章节作者参与编写《第四次气候变化国家评估报告》,作为咨询专家参与应急管理部国家森林草原火险形势会商。

张宇,1992年生,2015年本科毕业于清华大学,2021年4月博士毕业于清华大学,工程师,主要从事大气水循环、气候变化与水资源等方面研究。作为负责人与研究骨干,先后主持或参与2项国家自然科学基金、3项国家重点研发计划项目或课题,代表性成果先后发表在Jounral of Climate、Journal of Geophysical Research: Atmospheres、《地理学报》、《水科学进展》等国内外气象与水文领域权威期刊,发表论文18篇,参编专著1部,登记软件著作权2项,授权发明专利6项。

桂云鹏,男,博士,中国水利水电科学研究院工程师,主要从事水文水动力模拟、陆气耦合模拟、智慧水利与水利信息化、气候变化对水文水资源的影响等方面研究。作为研究骨干人员,先后参与2项国家重点研发计划项目、1项国家自然科学基金及多项省部级项目与横向科研项目。目前,获中国大坝工程学会科学技术特等奖2次、中国水利水电科学研究院科技进步特等奖1次,在国内外权威期刊上发表学术论文10余篇,其中SCI/EI8篇,参编专著2部,登记软件著作权9项,授权专利3项。

赵珂珂,女,博士,1992年生,2015年6月本科毕业于西北农林科技大学,2023年6月博士毕业于北京师范大学,2023年8月进入水资源研究所做博士后,开展高寒流域水文过程模拟、水文气象数据重构等领域的研究工作。作为项目负责人主持了1项国家资助博士后研究人员计划项目,作为骨干成员参与了1项国家自然科学基金重点项目、1项重大研究计划项目、1项面上项目1项以及水利部重大科技项目等。在国内外权威期刊上发表论文10余篇,参编专著2部,申请国内外发明专利2项。

乔广超,男,1994年生,2024年6月博士毕业于吉林大学,2024年7月至今为中国水利水电科学研究院水资源研究所在站博士后,主要从事智慧水利、水利信息化、人工智能及机器视觉等方面的研究。作为研究骨干,先后参与1项省部级科技重大专项课题,1项中国水利水电科学研究院基本科研业务费专项项目与多项横向科研项目。在国内外权威期刊上发表学术论文10余篇,其中第一作者6篇;授权国家发明专利5项;登记软件著作权3项;参编标准1部。

蔡昕,1983年11月出生,2007年7月至今在水资源研究所任科研财务助理,主要负责气候变化与水资源研究室的合同签订、合同归档、经费到款、付款、预算与开支报销管理、项目财务验收审计等相关工作,同时负责研究生与研究室内的日常事务及安全管理。

刘春雨,男,研究生毕业于西安理工大学水文学及水资源专业,科研助理,主要从事水利信息化物联网、大数据、人工智能、数字孪生等相关技术研究。先后参与国家和北京市科研项目4项,主持或作为技术骨干完成水利部和多个省、市国家防汛指挥系统二期工程、全国山洪灾害监测预警工程、国控水资源监控能力建设项目一二期工程、智慧水利咨询、设计和实施工作40余项。同时在信息化项目落地过程中,带领技术团队先后研发了水利物联网平台、面向多灾种的综合防灾监测预警系统(面向山洪灾害、城市内涝、水库安全、地质灾害、中小河流等)、面向水利业务的图像识别分析系统等多个产品。

宋丹丹,女,汉族,1992年出生,科研助理,主要从事智慧水利(务)领域的业务需求分析、产品设计和研发技术管理工作。作为前端负责人,先后参与了研究室内水利AI模型云和气象水文一体化平台的设计与开发,平台融合物联网、AI图像识别、数字孪生、知识库等技术,实现了水利数据高效分析与智能决策,可在实际应用中助力防洪减灾、水资源调配、水风光能源预测方面提供科学支撑。研发成果已应用于澜沧江流域气象水文一体化预报系统、通州区大运河智慧巡河系统、广东省水库安全监测监管平台、邹平数字水利一张图等多个项目,取得了较好的应用效果。

06 招生信息研究室招收水文水资源、气候变化、水利信息化等方向的博士后、博士研究生、硕士研究生,有意者请将简历资料发送至杨明祥老师。

邮箱:yangmx@iwhr.com