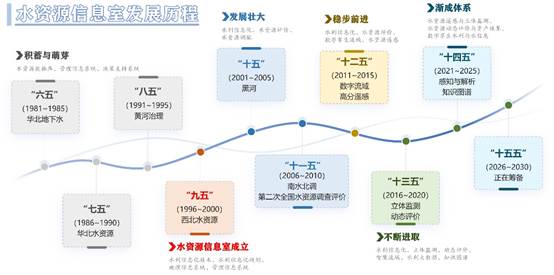

我国于二十世纪八十年代初把数据库技术引进水资源研究领域。中国水科院水资源所是率先开展水资源数据库技术研究的机构之一。经过“六五”、“七五”和“八五”十多年间在数据库、管理信息系统、决策支持系统、地理信息系统等方面研究积累,逐渐形成了面向水资源调配管理需求的信息化技术研究特色。另一方面,在水利部水资源司的委托下,水资源所自1994年起,开始承办《中国北方地区水资源公报简报》的编制工作,1998年扩大为《中国水资源公报》。多年来,水资源公报不仅为政府宏观调控决策提供科学依据,也为国民经济各部门开发利用水资源提供指导,同时还为水资源评价的广泛采用及面向社会的水资源信息服务提供了平台。2001年正式成立水资源信息研究室(含《中国水资源公报》编辑部),系统开展水资源信息化理论、技术、方法研究与应用、水资源评价与信息服务。

目前研究室主要研究方向包括:水资源立体监测、水资源动态评价与资产核算、数字孪生水利与水信息等。多年来研究室承担和参与完成了大量国家级科技攻关任务;负责全国水资源公报汇总编制;参与完成国家水资源管理系统、全国历次水资源调查评价等行业重大信息化与水资源评价工作。在水资源遥感、水资源立体监测、水资源动态评价、水资源资产核算、数字孪生水利、水利知识图谱等领域有多项原创性理论与技术成果。

目前研究室共有正式职工11人,聘任专家8人,财务助理1人,科研助理1人,在读博士、硕士研究生30余人。

水资源信息研究室发展历程

二、研究方向

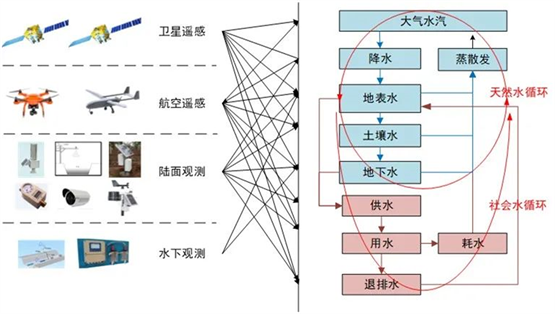

(1)水资源遥感与立体监测

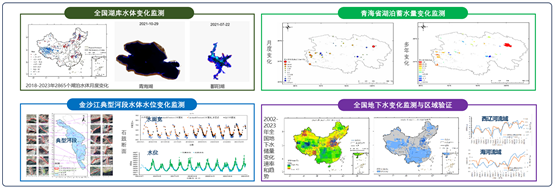

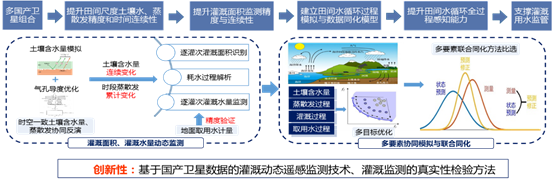

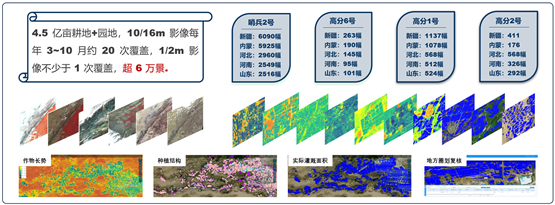

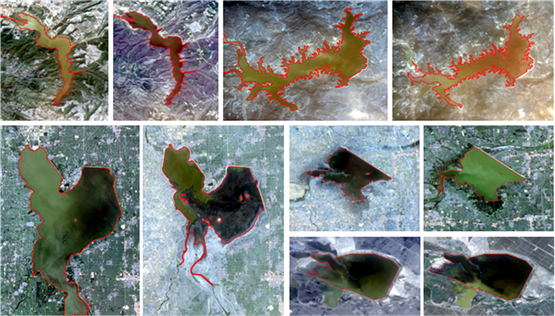

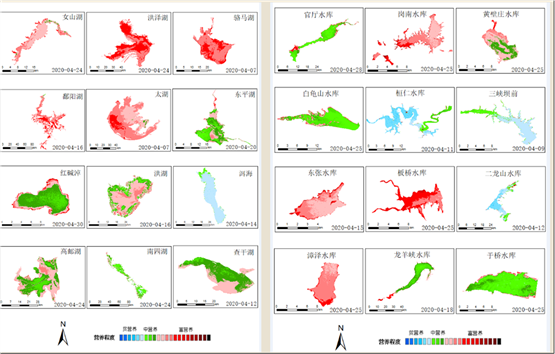

水资源遥感:面向水资源管理数据需求和现有水资源地面监测计量体系的特点和不足,研究多源卫星联合的水资源遥感监测技术,包括湖库水量水质、土壤含水量、蒸散发、地下水等天然水循环要素和农业灌溉用水等社会水循环要素的遥感监测技术,利用卫星遥感大范围快速覆盖的优势解决水资源地面监测难题。

水资源立体监测:研究多源卫星遥感与水资源地面监测体系协同的机理与机制,利用数据源协同、要素协同等方式,建立水循环全要素监测与推演方法;面向不同水资源管理场景,基于不同数据源的时空精度与误差特征、获取成本等,进行数据源组合方案及地面站网布局优化研究。

水资源遥感与立体监测

多源卫星协同实现水资源多要素立体监测

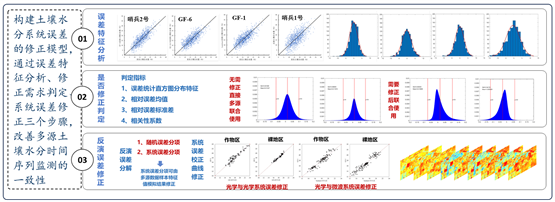

基于光学与主动微波卫星土壤水分的协同融合技术

灌溉动态监测

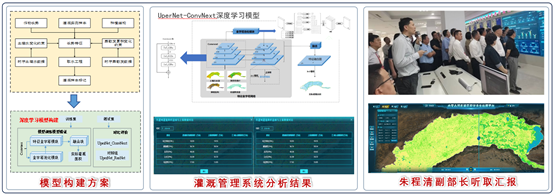

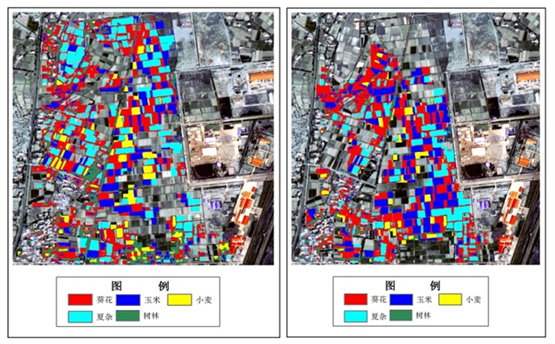

构建灌溉面积识别深度学习模型

实际灌溉面积与作物(2012年,河套灌区乌兰布和灌域)

实际灌溉面积与作物(2012年,河套灌区乌兰布和灌域)

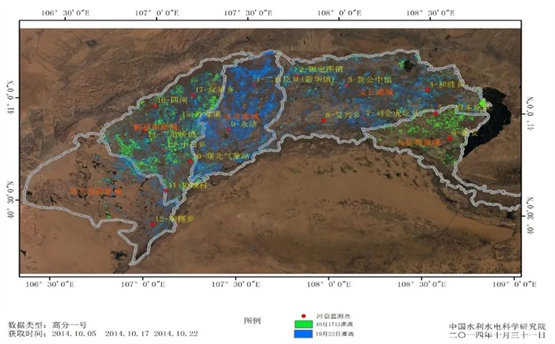

灌溉进度监测(2014年,河套灌区)

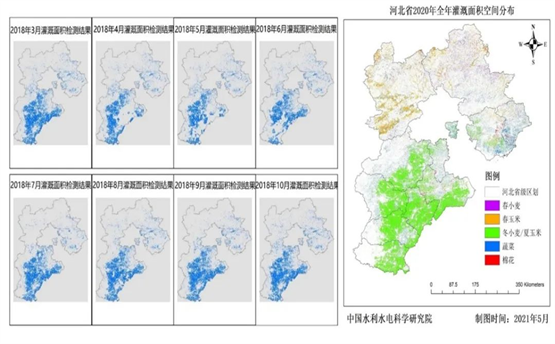

省区实际灌溉面积遥感监测(2018、2020年,河北)

9个省区的农业灌溉面积遥感监测

遥感与地面协同的农业水权监管(2021年,河套灌区)

全国湖库水体遥感产品生产系统,以国产高分1/6号卫星为主要数据源,自2018年持续生产旬月尺度全国1km2以上湖泊和重要水源水库水体水色遥感监测产品,监测数据超过25万条。

(2)水资源动态评价与资产核算

水资源动态评价

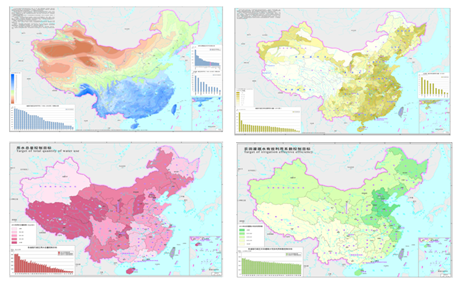

水资源及开发利用评价:在传统水资源评价体系框架的基础上,研究水循环模型、水利大数据以及立体遥感监测技术与水资源评价的融合,从全口径和层次化的角度出发,分析流域或区域的水资源数量与时空分布特征、演变趋势及供、用、耗水情况,分析经济社会发展、城镇化等要素对水资源系统的压力与影响等。

主持中国水资源公报汇总编制工作

国家水文水资源图集

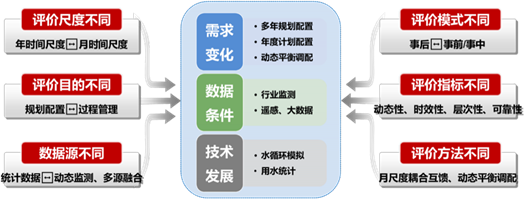

水资源动态评价:基于行业动态监测和多源大数据融合,考虑天然来水与供用过程在月尺度上动态耦合和互馈,对水资源的数量、质量、时空分布特征和开发利用情况进行月尺度量化评价与预测,据此评估水资源情势,支撑水资源动态调配决策和精细化过程管理。

月年尺度水资源评价差异对比

全国水资源动态月报

牵头申报水资源动态评价关键技术

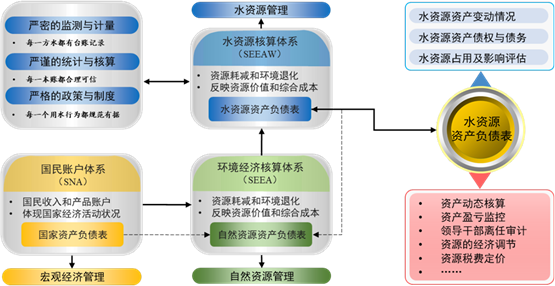

水资源资产核算

基于水资源开发利用各个环节的台账记录,构建科学严谨的统计与核算方法,核算水资源数量、质量、效果、价值、权益,包括算水账(水资源数量、水资源质量),算平衡(区域水平衡、供用水平衡、水权益平衡、水质量平衡),算效果(经济社会效益、生态环境效益、水资源利用效率),算影响(水资源、水环境、水生态)等。

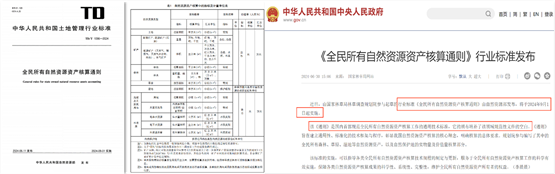

水资源资产核算成果

《全民所有自然资源资产核算通则》(TD/T 1096-2024)

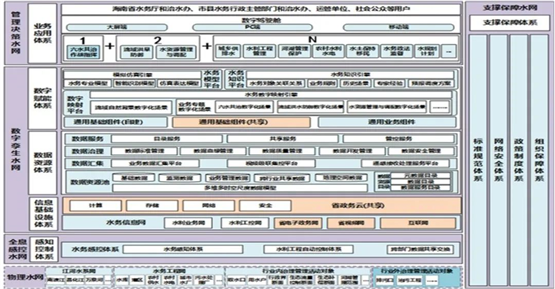

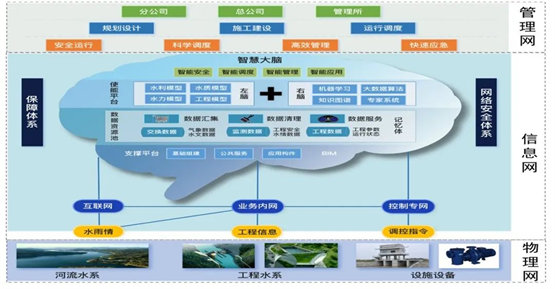

(3)数字孪生水利与水信息

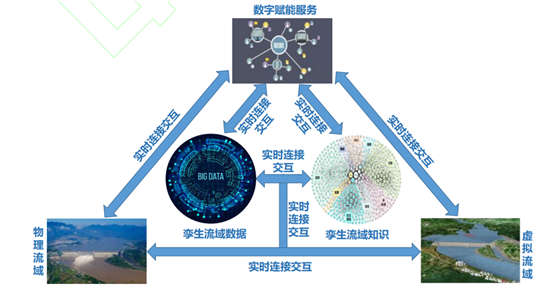

数字孪生流域与数字孪生水网

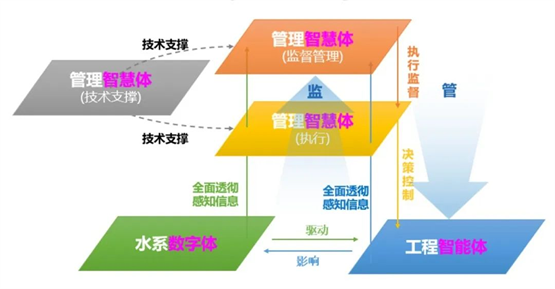

研究数字孪生流域与数字孪生水网的基础理论与演进框架,基于物联网、大数据、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术和水利专业模型技术融合,开展流域水资源系统感知、水利大数据组织管理、数字仿真与水循环解析、智慧决策与智能控制等数字孪生流域与数字孪生水网建设框架、技术体系、以及技术导则、评价方法等研究,支撑国家与流域区域数字孪生、数字孪生水网规划、设计与建设。

数字孪生流域概念模型

数字孪生水网结构

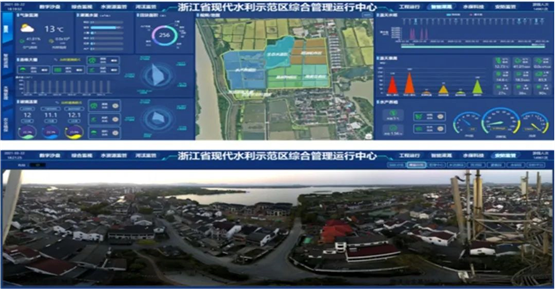

浙江省现代水利示范区综合管理运行中心

海南省智慧水网

智慧引汉济渭

智慧引汉济渭

智慧引汉济渭

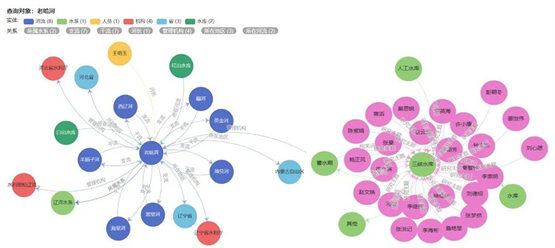

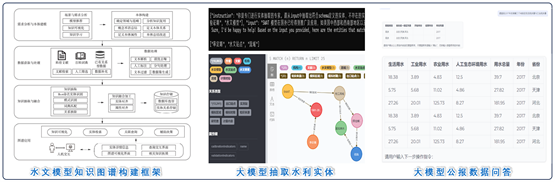

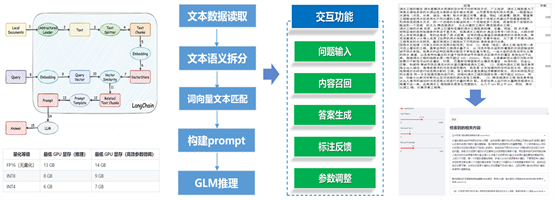

水利知识图谱与知识服务

研究以知识图谱技术为支撑的水利知识组织与管理模式,研发水利知识库模式层构建、实体与关系抽取、知识查询检索、知识推理与推荐、机器学习与知识进化、综合知识表示等技术,研发水利知识服务平台,面向不同用户与业务应用场景,提供水利知识的智能化服务。

水网对象关系图谱

创新构建水利知识图谱

面向水利领域的大语言模型智能应用

水利知识服务系统(http://mwr.ckcest.cn/)

三、代表性成果(不超过10项)(1)

四、代表性著作、奖项 (一)代表性著作(不超过20项)[1]

(二)代表性奖项(不超过20项)[1]

五、课题动态(不超过10项)(1)

六、科室负责人简介

杜军凯,博士,高级工程师,水资源信息室主任,2014年毕业于中国水利水电科学研究院水文学及水资源专业。主要从事分布式水文模拟,水资源动态评价和数字孪生水利专业模型等方面的研究。依托第三次全国水资源调查评价、全国第一次水利普查、“十二五”科技支撑计划、国家973计划、“十三五”和“十四五”国家重点研发计划,以及地方数字孪生水利建设等项目,主持开发了全国分布式水文模型WEP-CN,研发的“水资源动态评价关键技术”入选水利部成熟适用水利科技成果推广清单,开发的数字孪生水资源系统平台在多地得到业务化应用,在数字流域多源信息获取、数据融合与数据同化等方面取得了一系列创新性成果。共发表学术论文60余篇,获《水科学进展》《工程科学与技术》等期刊优秀论文奖;合作出版专著9部,主编1部;授权发明专利20余项,参编国标1项、行标2项、团标1项。获省部级一等奖2项、二等奖1项,厅局级奖励多项。

七、科室成员简介

仇亚琴,博士,《水资源公报》编辑部主任、水资源信息研究副室主任,正高级工程师,硕士生导师,2006年毕业于中国水利水电科学研究院水文学及水资源专业。长期从事二元水循环机理研究、分布式水文模型开发、水资源评价与规划、水资源核算等方面的基础研究,并负责水利部《中国水资源公报》编制工作。近5年内主持的项目有国家“十四五”重点研发计划课题1项;国家“十三五”重点研发计划“东北粮食主产区水-能源-粮食纽带关系及保障技术”课题3“水-能源-粮食”协同安全保障关键技术;国家“十三五”科技基础性工作专项《国家水文水资源地图集》编研等;参与的项目有“第三次全国水资源调查评价”、“中国水循环通量解析及其演进研究”、973课题“多尺度山地水文过程与水资源效应”等多个国家级研究项目。在水资源评价、分布式水文模型构建、二元水循环演变机理等方面有所建树,并取得多项原创性成果。发表论文40余篇,出版专著5部。在研究成果基础上形成的《用水总量统计技术方案》已经成为行业技术指导规范,被水利部采纳,并在全国范围内推广实施,为基础性实践工作提供了标准和依据。获得国家科技进步一等奖1项,水利部大禹水利科学技术一等奖1项。参与编写国家标准1部,行业标准2部。2023年被全国妇联授予“全国巾帼建功标兵”称号。

赵红莉,正高级工程师,中国水利水电科学研究院水资源研究所副总工、水利部数字孪生重点实验室学术带头人。主要从事水资源遥感与立体监测、水利知识图谱与知识服务、水资源动态评价、深度学习与水利人工智能等技术研究与应用。主持完成国家级、省部级及地方重大项目数十项,获省部级奖励多次,发表论文100余篇,合作出版专著5部,参与编写行业标准3项,授权发明专利20余项。

冶运涛,博士,中国水利水电科学研究院正高级工程师,硕士生导师,水利部数字孪生流域重点实验室固定研究人员,挂职宁夏回族自治区水利厅副总工兼水资源管理处副处长。2005年7月毕业于武汉大学农业水利工程专业,获工学学士学位;2009年12月毕业于清华大学水利工程专业,获工学博士学位。兼职兰州交通大学硕士生导师、河北工程大学硕士生导师、《华北水利水电大学学报(自然科学版)首届青年编委、《人民珠江》第11届编委、《南水北调与水利科技》编委、《地球科学与环境学报》首届青年编委。主要从事水信息学与水资源学方面的研究,创建了智慧水利理论体系,研发了数字孪生流域模型,建立了水资源监控体系及动态评价技术。

共发表学术论文120余篇,出版专著9部,授权国际国家发明专利50余项、实用新型专利12项,获计算机软件著作权20余项,参与水利行业标准2项、国家水资源监控能力建设项目标准1项,水利行业技术指导文件4项,团体标准3项。获中国科技产业化促进会科技一等奖2项、中国电力创新一等奖1项、生产力促进(创新发展)一等奖、大禹水利科学技术二等奖2项和三等奖1项、地理信息科技进步二等奖2项、全国生产力促进(创新发展)二等奖2项、中国产学研合作促进会科技创新三等奖1项,入选全国生产力促进奖(服务精英)、中国知网最具影响力学者和高被引学者TOP1%,“智能水网工程理论与技术”获中国水科院组建60周年优秀成果奖(基础类)和中国水科院年度科学技术奖(理论成果)。13篇次论文分别获《水力发电学报》2014和2021年度优秀论文奖,水利部“探索中国特色水利现代化道路”主题征文一等奖、《水利信息化》2017年度优秀论文奖、中国水利学会2018年度优秀论文奖、第九届汪闻韶院士青年优秀论文奖、《遥感学报》2021年度优秀论文奖、《水利学报》2021年度优秀论文奖、《水科学进展》2021-2022年度和2022-2023年度优秀论文奖、《华北水利水电大学(自然科学版)》2023年度优秀论文、第四届江苏省科技期刊优秀论文百篇,1篇次论文入选中国精品期刊顶尖学术论文,10篇次论文入选中国知网高影响力论文,2篇次论文入选“科技期刊双语传播工程”。“智慧流域物联网多源信息获取与分析关键技术”成果入选2018年度水利先进实用技术重点推广指导目录。负责撰写由胡四一、王浩主编的《中国水资源》的“智慧流域”章节;作为建党100周年献礼作品的中宣部主题出版重点出版物《中国科技之路 水利卷 水利民生》编委负责撰写“智慧水利护航未来”章节。参与撰写《国家中长期科学和技术发展规划(2021—2035)》水资源领域部分和《中国工程科技2035发展战略》。

合作建立了智慧流域理论技术体系,撰写的《智慧流域理论、方法与技术》和《智慧水利大数据理论与方法》是行业首部学术专著,前者被评为“所见之有关智慧流域的第一本大部头专著,也许是该领域的第一部具有‘手册’或‘全书’式的专著。它的编辑和出版,或具有里程碑式的意义!”;中国工程院发布的《全球工程前沿2020》将“智慧流域”列为工程研究前沿,“智慧流域”被《水利大辞典》(2015版)收录,“十四五”国家重点研发计划将“智慧流域”列为指南方向。负责撰写中国大百科(第三版) “智慧流域”“水联网”“水资源监测”“取水计量”“退水计量”等条目撰写。

参与撰写的《水资源管理系统建设导论》为我国水资源管理系统建设奠定了理论技术基础,参与编制的《流域水资源管理系统基本技术要求》《国家水资源监控能力建设项目实施方案》由水利部印发。参与编制的《智慧水利总体方案》2019年由水利部印发,用来指导全国智慧水利建设。参与编制的《数字孪生流域总体方案》《数字孪生水网建设技术导则》由水利部印发,参与编制《数字孪生流域建设工程可行性研究报告》,用来指导全国数字孪生流域、数字孪生水网建设。参与建设的“浙江省现代水利示范区”(负责示范区水利大脑设计与开发)获2020年度“浙江省十大地方改革创新最佳实践案例”和国家水情教育基地。主持编制的《大力推进海南智慧水网建设指导意见》和《海南省“十四五”智慧水网实施方案》被海南省水务厅印发。参与设计实施的“坪山河干流综合整治及水质提升工程”获国家优质工程奖、詹天佑奖、中国水利工程优质(大禹)奖等国家奖项。

贾玲,博士,正高级工程师,硕士生导师,中国水资源公报编辑部成员,全国用水统计技术组成员,兼任中国自然资源学会资源会计与统计专业委员会委员,中国环境科学学会生态环境核算与审计专业委员会委员,北京审计学会农业与资源环境审计专业委员会委员,北京市规划和自然资源委员会自然资源资产评审专家。长期从事水资源核算、水资源评价与管理等方面研究工作。主持或参与完成国家自然科学基金项目、国家重点研发项目、国家社会科学基金重大项目、中国工程院咨询项目、世界银行贷款项目、水利部专项以及省级项目等50余项。获省部级一等奖2项、二等奖3项,发表论文40余篇,授权发明专利16项,合作出版专著10余部。

郝春沣,博士,正高级工程师,毕业于清华大学水利工程专业,中国水资源公报编辑部成员。主要从事水资源管理、水循环模拟与水资源评价、河流生态流量评估等方面的研究。承担及参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家重点基础研究发展计划、国家科技支撑计划、科技基础性工作专项、中国工程院重大咨询项目、全国水资源调查评价等重大项目10余项。获省部级奖1项,发表学术论文30余篇,合作出版专著6部,参编国家标准1项、行业标准2项,授权软件著作权2项、发明专利8项,获水利部“全国水文先进个人”等荣誉。

段浩,博士,高级工程师,2018年毕业于中国水利水电科学研究院水文学及水资源专业。主要从事遥感水循环模拟及数据同化、水利信息化等方面的基础研究工作。主持或参与国家重点研发计划、国家自然科学重点基金、中国工程院咨询项目、水利部公益性行业专项等重大项目20余项,已发表论文40余篇,合作出版专著4部,申请发明专利10余项,获省部级特等奖1项、一等奖2项。

曹引,博士,高级工程师,2019年毕业于东华大学环境科学与工程专业。主要从事水资源遥感研究。主持或参与国家自然科学基金青年基金1项、水体污染控制与治理科技重大专项专题1项、国家高分辨率对地观测系统重大专项课题2项、“十三五”国家重点研发计划项目2项、“十四五”国家重点研发专题2项等国家级项目。第一作者和通讯作者发表学术论文23篇,其中《Water Resources Research》、《水科学进展》、《水利学报》、《遥感学报》等SCI/EI期刊论文12篇,合作出版专著4部,参编团体标准1项,授权国家发明专利18项,获省部级一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项。

郝震,博士,工程师,2020年毕业于大连理工大学水文学及水资源专业。主要从事土壤水分反演与灌溉面积识别方向的遥感监测研究,主持纵向和横向项目9项,作为技术骨干参与水利高分遥感应用示范课题、国家水资源立体监测课题、国家水资源动态评价关键技术与应用课题等重大项目10余项。获省部级一等奖2项,二等奖、三等奖各1项,发表论文20余篇,授权发明专利10余项。

陈鑫,博士,工程师,2024年毕业于天津大学水利工程专业。主要从事水文模型与气候变化方面的研究工作。参与国家重点研发计划项目4项、国家自然科学基金项目3项。发表论文10余篇,其中SCI/EI论文5篇,授权发明专利1项,实用新型专利1项,软件著作权8项。

谈幸燕,博士,工程师,2024年毕业于清华大学水利工程专业。主要从事水利人工智能、生态水文模拟、遥感水文等方向的基础性研究工作。参与国家重点研发计划、国家自然科学基金等重大项目10余项。发表论文10余篇,其中SCI论文5篇;参编专著2部。

刘海滢,硕士,工程师,毕业于华北水利水电大学水文学及水资源专业。主要从事水资源公报工作,先后参与第三次水资源调查评价、国家重点研发计划、科技基础性工作专项、第三次新疆科学考察等项目,发表论文11篇,授权专利9项。

孙静杰,研究室秘书,2015年至今任科研财务助理。主要负责研究室的合同签订、合同归档、经费到款、付款、预算与开支报销管理、项目财务验收审计等相关工作,同时负责研究生与研究室内的日常事务及安全管理。

毕业学生

在读学生

八、招生信息研究室常年招收水资源遥感与立体监测、水资源动态评价与资产核算、数字孪生水利与水信息等方向的博士后、博士研究生、硕士研究生,有意者请将简历资料发送至杜军凯老师邮箱(dujk@iwhr.com)